Después de algunos artículos de carga más polémica, en los que hemos abordado sin ningún tipo de temor ni complejo aquellos temas que más nos exasperan en los tiempos presentes, creemos necesario reducir tensiones y trasladarnos hacia otros contextos para exponer a nuestros lectores y seguidores temas más livianos pero no por ello menos apasionantes.

Es el turno del recientemente desaparecido director de cine estadounidense David Lynch (1947-2025), una de las figuras más singulares y creativas del séptimo arte en las últimas décadas. Un cineasta que ha logrado desarrollar una filmografía con identidad propia, con una originalidad y personalidad difícil de ver en las manifestaciones artísticas y creativas de nuestros días, y de ahí lo difícil que resulta su etiquetación. El imaginario lynchiano se fundamenta en la confluencia entre el mundo onírico y el mundo real, el tratamiento del mal o de la violencia que subyace bajo las apariencias más anodinas e inofensivas. Su estética peculiar y los temas tratados a lo largo de su cinematografía nos permiten detectar a un creador de mundos y de universos donde la lógica de lo cotidiano y lo normal se transforma en otra cosa, bajo atmósferas inconscientes donde la psique humana es objeto de exploración en una expresión que combina lo grotesco con lo sublime y lo perturbador.

David Lynch.

La fusión de los contrarios podría definir una de las características más reseñables de la filmografía del director estadounidense. El bien y el mal conviven bajo su cinematografía en una armonía aparentemente irreconciliable de puntos opuestos, algo que se refleja perfectamente en títulos de su autoría como Terciopelo Azul (1986) o la mítica serie Twin Peaks (1990), donde esta dualidad de contrarios se convierte en la columna vertebral en torno a la cual se construye la trama en una sucesión de metáforas entre un bien aparente y una imagen impostada de felicidad, una normalidad bajo la que subyace, de forma omnipresente, un subsuelo donde anida de manera larvaria un mal compuesto de pasiones desbordadas, perversiones, violencia y locura. Es un buen contraste frente a ese ideal que Estados Unidos ha tratado de proyectar al resto del mundo a través de sus «producciones culturales», es decir, una sociedad feliz, expresión de libertad y exponente de un modelo de vida idílico exportable al resto del «Occidente» subyugado y servil a sus intereses.

David Lynch no solo se limita a transmitir un orden de ideas, sino que su cine se caracteriza también por una profunda dimensión sensorial a través de todo tipo de sonidos de los que se sirve para construir sus características atmósferas inquietantes. De hecho, hay toda una experiencia inmersiva en la que confluyen lo sonoro, lo visual y lo narrativo, todo trazado a lo largo de un metraje donde no hay ningún relato lineal ni convencional, ni explicación racional alguna, sino que hay una llamada a los sentidos, a profundizar en la sensibilidad del espectador mediante la intranquilidad, la fascinación y la incomodidad.

Otro de los elementos omnipresentes y profundamente imbricados en su filmografía es lo onírico, generando una suerte de dislocación espacio-temporal compuesta por diferentes niveles de realidad que fluyen a partir de la lógica del sueño, con cambios bruscos que trascienden el mero capricho estético. Hay una voluntad deliberada por parte de Lynch hacia el tratamiento del inconsciente y sus facetas más oscuras, misteriosas e irracionales. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en Mulholland Drive (2001) e Inland Empire (2006), de las cuales hablaremos en lo sucesivo.

No es fruto de la casualidad que David Lynch se haya convertido en un director de culto que pese a no ser convencional ni adaptarse a los patrones del cine comercial, y con lo experimental que resulta su cine, haya logrado amplias cuotas de popularidad que se mantienen en el presente. Su obra, y la extrañeza que irradia su cine, con sus grandes contrastes, así como su estudio profundo del hombre en sus contradicciones atávicas y paradojas más irreductibles, lo convierten en objeto del máximo interés para nosotros.

Atrapa el pez dorado: sueños e intuiciones

Toda la fuente de la creatividad de David Lynch, o al menos una parte de ella, ha quedado reflejada en su obra Catching the Big Fish (publicada en España como Atrapa al pez dorado), que vio la luz por primera vez en el año 2006. Compuesto por capítulos muy breves, de unas pocas páginas, refleja toda su técnica y fuentes de inspiración en la elaboración de sus creaciones. Hay un patrón que se refleja a través de la tensión entre dos pulsos: la metafísica vedántica por un lado, con citas extraídas de los Upanishads y del Bhagavad-Gītā en contraste con una forma de «artesanía cinematográfica» que forma parte de la experiencia del propio director en el ámbito de la industria del cine. La meditación transcendental vendría a ser la maquinaria y piedra angular, la matriz creativa, a partir de la cual «pesca las ideas», que vendría a ser el sentido que adquiere el título del libro, que concibe el set de rodaje como un laboratorio alrededor de todos los elementos que componen la escena. Para Lynch las ideas son como los peces, y las piezas más codiciadas viven en lo profundo y solo mediante una conciencia expandida (el «Campo Unificado» de la física moderna) es posible alcanzarlos.

Hay una voluntad de aunar el ámbito de lo científico con la espiritualidad para generar en la confluencia de ambos espacios el terreno del principio creador. La totalidad del libro, merced a la metáfora descrita, elabora un vínculo entre la ontología (de donde vienen las ideas) y la praxis (como se capturan) y finalmente la labor hermenéutica de quien los traduce e interpreta. Estas serían las fases en las que podríamos diseccionar su método creativo, que en términos de la meditación trascendental a la que alude David Lynch en el libro, podríamos expresarlo simbólicamente como un mantra compuesto de «sonido-vibración-pensamiento». Pero, para Lynch, la meditación no se concibe como una creencia sino como una tecnología que produce efectos comprobables y reproducibles en la percepción y el ánimo del sujeto. Lo que más importancia tiene para el director estadounidense es la fenomenología que se deriva de su experiencia, y en ningún caso la parte dogmática y teórica, sino la experiencia en sí misma, de ahí que su libro pretenda evitar todo tono exegético. Este enfoque explica que su cine se mantiene por sí mismo, y del mismo modo su práctica, una explicación excesiva estropearía la experiencia. Por eso no es tan importante explicar las ideas con palabras, sino sentir cuando están bien, de modo que si una escena, una música o una imagen se perciben como correctas entonces la idea ha sido capturada. Para Lynch hacer cine no es una cuestión de teorías ni de conceptos, sino de sensibilidad, como experiencia vivida, en lugar de un sistema intelectual y complejas teorizaciones estéticas.

Por eso la filmografía de David Lynch no cuenta con manuales ni explicaciones racionales por su parte, dado que al igual que la música no se explica con palabras, una película tiene que sostenerse por lo que hace sentir al espectador. Cada proyección es diferente aunque la película sea la misma, porque el público es parte fundamental de su sentido final. Nos aporta ejemplos de su forma concreta de trabajar, y resultan muy útiles los ejemplos de la serie Twin Peaks (1990), donde la imagen de las cortinas rojas con el suelo zigzagueante es fruto de una intuición derivada de la práctica de la meditación, y aunque la idea se materializa en la mente, debe recibir una forma material adecuada. De modo que parte de lo abstracto para adquirir esta forma en la propia configuración de la escena. O bien el reflejo casual de un actor en un espejo (Frank Silva) da lugar al personaje de Bob, de una importancia fundamental en la trama de la serie. E incluso el propio personaje protagonista de la trama, Kyle MacLachlan en el papel del «Agente Cooper» actúa en función de sus propias intuiciones y de sus sueños premonitorios. Porque Lynch trabaja de manera intuitiva con todos los elementos que componen la escena, desde la luz a la música, que en este último caso no cumple una mera función decorativa, sino que es esencial, y trata de encajar con lo visual, y en una especie de fusión es clave para generar una atmósfera deseada.

La famosa escena de «Twin Peaks» donde confluyen todos los elementos estéticos y simbólicos de la trama lynchiana.

En muchas ocasiones sus críticos han puesto de relieve las contradicciones entre la meditación y la oscuridad de sus filmes, a lo que Lynch ha argüido que el mundo tiene lados oscuros y que el cine necesita de conflictos. El sufrimiento y el dolor son una fuente de ideas, y por otro lado la meditación —añade David Lynch— no pretende moralizar el arte, su función es crear un terreno más propicio para que las ideas surjan.

David Lynch frente a su obra

Eraserhead (1977) se convierte en el primer largometraje del director estadounidense, su «obra-matriz» que condensa intuiciones, miedos y obsesiones que se convertirán en un patrón, en una constante, repetida con posterioridad en cada una de sus películas. La película parece ser una metáfora onírica que reproduce un estado opresivo y de ansiedad, plagado de símbolos a través de escenas aparentemente inconexas y seres monstruosos. Los lloros estruendosos de un recién nacido, el ruido de las máquinas, la textura de los pasillos oscuros o el uso del blanco y negro convergen en un escenario surrealista e irracional como parte del drama del hombre moderno, en una representación opresiva del espíritu humano de los últimos tiempos. Podríamos hablar de una «pesadilla industrial», en la que predomina lo informe, por lo que resiste a todo intento de asimilación a una representación realista. Todos los espacios son oscuros, cerrados y sofocantes, donde los cuerpos mismos se encuentran en un estado de transformación permanente. La historia de Henry (Jack Nance), el protagonista, y de su hijo deforme se convierte en una alegoría de lo inasimilable, de hecho el hijo no es un personaje, ni siquiera un monstruo, sino un organismo viscoso, ambiguo, cuya presencia desborda todo intento de representación. La viscosidad irrumpe para romper con toda coherencia y manifestar la incapacidad del relato para absorber lo real. Hay una confrontación directa del espectador con lo inenarrable, con la materia misma del exceso, con materias irreductibles, que no hace sino exacerbar las situaciones mostradas hasta el paroxismo, sin que haya catarsis ni una solución de continuidad.

Escena de «Eraserhead» (Clica en la imagen para verla en YouTube)

Pese al carácter extremadamente experimental de su opera prima el universo lynchiano se caracteriza por su capacidad por mantener un pie dentro de la industria y otro en la experimentación radical. Un buen ejemplo de ello nos lo proporciona El hombre elefante (1980), con una historia aparentemente convencional, que narra la desdichada vida de John Merrick, un hombre nacido con un aspecto monstruoso, al que un médico trata de restituir su dignidad en un drama de gran lirismo y fuerza emocional, o bien con la futurista Dune (1984).

En Terciopelo azul (1986) va mucho más allá de un simple noir urbano, y supone la entrada de Lynch en su «mayoría de edad», desarrollando la idea de que la fenomenología de lo oscuro, del mal, puede subsistir y convivir perfectamente con la sociedad industrial bajo formas de aparente normalidad. En esta película Lynch traza la característica fractura entre superficie e interior que caracteriza su universo, y que toma forma a través de un melodrama suburbano que se desgarra desde dentro, con la convivencia de los polos opuestos en su máxima expresión; lo idílico convive con lo monstruoso, pero no como realidades aisladas, sino como dimensiones interpenetradas de un mismo tejido. Las escenas iniciales lo reflejan claramente con la habitual estampa de la sociedad ideal estadounidense que acostumbran a mostrarnos muchas producciones hollywoodienses, en un ambiente de serenidad que se rompe abruptamente cuando la cámara nos descubre la maraña de insectos que se ocultan bajo el césped de un jardín, que se devoran unos a los otros con unos zumbidos inquietantes. Es parte de la ontología del malestar, intrínseca ya a esa superficie ideal, y que la corroe desde dentro, de tal manera que el césped perfectamente nivelado y los insectos que en él habitan no son opuestos, sino parte de la misma realidad. La figura del protagonista, Jeffrey (Kyle Maclachlan) es la encarnación de esa fractura, que a partir del hallazgo de una oreja cortada en el campo abre el relato del descenso a esa oscuridad oculta en el subsuelo, y su investigación no deja de ser un viaje hacia ese «adentro», invisible pero latente. La película representa una topología de lo poroso, de un espacio social agujereado y vulnerable, en el que la inocencia del protagonista queda atrapada. La irrupción de Frank Booth (Dennis Hopper) radicaliza esta experiencia, bajo el papel del villano psicópata, con su erotismo sádico, su inhalador de gas o su furia infantilizada es un personaje imposible de caracterizar bajo las coordenadas psicológicas realistas. Frank representa un exceso puro, la materialización del mal, que no obedece a causas ni motivaciones lógicas. Y al mismo tiempo se halla en el centro de esa corrupción convertida en un núcleo irreductible, en un agujero negro que lo devora todo. Es una representación de la perturbación, que se centra en los detalles grotescos, como en la violación del personaje de Dorothy Vallens (Isabella Rossellini), con la cámara que se concentra en los jadeos, en los silenciós convertidos en insoportables. El espectador queda expuesto a un malestar permanente.

Escena de «Terciopelo azul» (1986).

De todos modos, no se pueden explicar las películas de David Lynch como simples alegorías o como puzzles narrativos resolubles con claves externas, sino que hablamos de dispositivos estéticos que producen pensamiento. El cine que nos ofrece el director estadounidense produce imágenes que desestructuran el sentido común y obligan a pensar de otra manera, altera y deconstruye el sentido mismo de la linealidad narrativa. La duplicidad y la convivencia de opuestos no debe leerse solo en clave moral o sociológica, y más allá de mostrar la hipocresía y falsedad de la sociedad estadounidense, trata de exhibir la fragilidad de la experiencia humana, la provisionalidad del orden del mundo, el exceso, el horror y lo monstruoso que subyace y que resiste a la simbolización. Hay muchos influjos freudianos en su cine, a través de la desvelación de lo inconsciente, que se muestra a través del vecino amable que puede ser un psicópata, en una experiencia en la que el espectador queda atrapado constantemente en una dicotomía entre lo familiar y lo extraño, donde toda idea de seguridad y sosiego termina colapsando. Y no solo se representa en lo visual, sino que también tenemos sonidos y una estética particular que sirve de soporte a lo siniestro, que es más sugerido que mostrado.

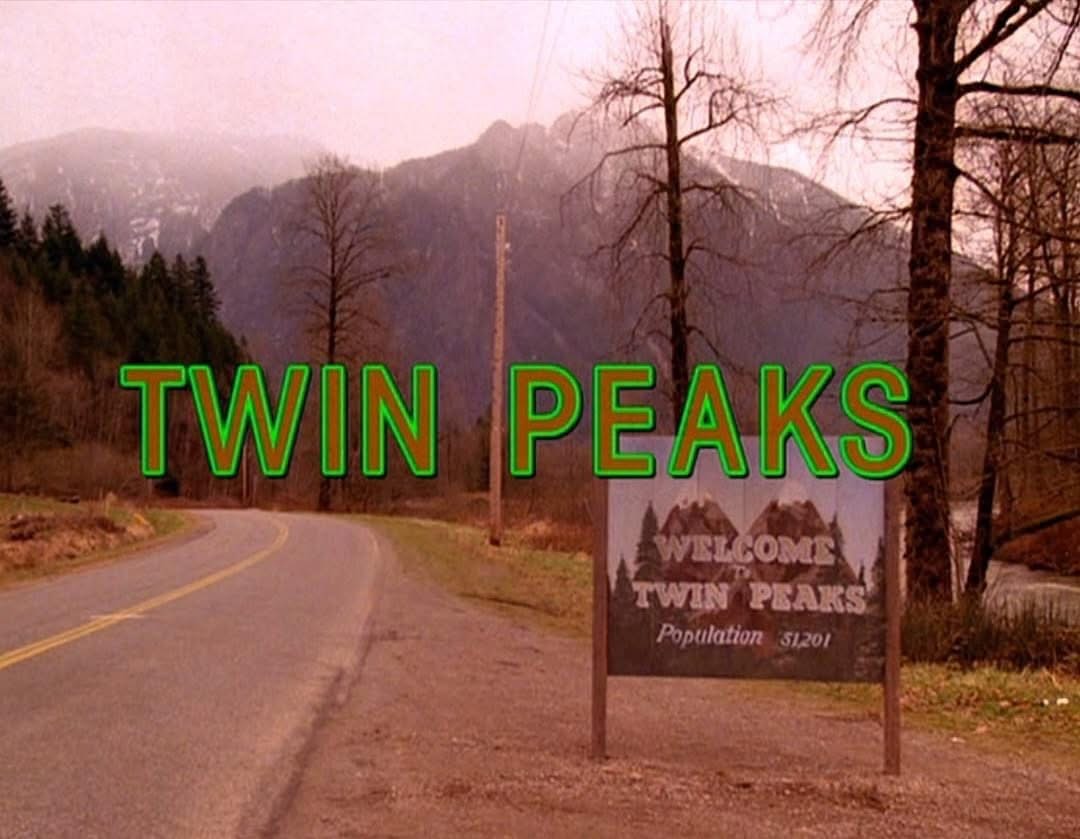

Dentro del proceso de maduración de su estilo narrativo, la mítica serie Twin Peaks (1990) representa un laboratorio donde se aceleran la hibridación de géneros, se densifican las texturas sonoras y la inteligibilidad en lo narrativo. Hay quien piensa que Fuego camina conmigo (1992) representa una explicación tardía al asesinato de Laura Palmer, que se convierte en el leitmotiv de la serie y la trama central durante buena parte de la primera y segunda temporada. En realidad se está intensificando una «poética de la fisura», que se apoya en discontinuidades y aberturas temporales. De hecho, podría considerarse a la citada serie como un experimento de frontera, que no se limita a introducir los códigos lynchianos en la televisión sino que reorganiza las posibilidades mismas de la ficción serial. Para ser más claros, Twin Peaks se convierte en un laboratorio, en una especie de taller, donde Lynch ensaya operaciones narrativas que posteriormente llevará a un grado más elevado de abstracción con Carretera perdida (1996), Mulholland Drive (2001) e Inland empire (2006). De hecho, el esquema procedimental típico de las series policiacas, donde un crimen abre la narración y un investigador lo resuelve, se mantiene como un andamiaje superficial. La investigación del asesinato de Laura Palmer no supone la clausura o fin de la falta de sentido, sino que representa la proliferación de multitud de enigmas. Cada episodio abre más enigmas y subtramas que las que cierran, rompiendo con el equilibrio clásico serial. Lynch vuelve a mostrar la misma idea de contraste: mundo idílico/fuerzas oscuras que actúan en el pueblo, entre los propios personajes, que conforman un microcosmos, en el que el mal y la idea de fractura no es exterior, sino que contamina su tejido más íntimo. Y el espectador, frente a esta situación de irresolución, inestabilidad y disgresión permanente, queda atrapado en la ansiedad de una historia que, al huir de narrativas cerradas y ritmos estandarizados, ve que la historia no ofrece una explicación última.

Cabecera de la serie «Twin Peaks» (1990).

En Carretera perdida (1996) David Lynch convierte la inestabilidad narrativa en un programa estético explícito. La idea es llevar la codificación de las imágenes hasta su propio colapso productivo, de ahí que su estructura no garantice anclajes de identidad y su visionado esté mediatizado por un principio de inestabilidad permanente. De hecho, la lectura del filme trasciende la interpretación psicológica, ligada a «personalidades múltiples», que parece ofrecer en su análisis global, para centrarse en la construcción del relato, que se fundamenta en la sucesión de imágenes y sonidos que crean una lógica propia en la que el sujeto se vuelve variable. Va un paso más allá respecto a Twin Peaks, y la fractura se convierte en la condición ontológica de la narración. El tiempo, la identidad y el espacio se convierten en variables, sin obedecer a ninguna lógica causal ni continuidad psicológica. La película, como ya hemos apuntado, no representa una «fuga psicogénica» ni un estado mental; configura un mundo en el que el sujeto ya no es el centro unificador de la experiencia, sino una figura en disolución, un efecto transitorio de fuerzas que lo exceden. Y ello se muestra a través de la imposibilidad de asignar una personalidad fija al protagonista, Fred Madison (Bill Pullman). De hecho, la película no se articula en torno al esquema del sueño y la vigilia. Lo que encontramos es un tiempo que se pliega sobre sí mismo, y es algo que ya vemos en un bucle desde su inicio: Fred escucha por el interfono un mensaje inquietante, «Dick Lauren está muerto», que al final de la película será pronunciado por él mismo. De ahí una narración en continuo, en permanente retorno sin origen, que se repite con diferencias, generando la experiencia de un presente permanentemente desestabilizado. El sujeto inquietante de rostro pálido, que se encuentra al mismo tiempo en la fiesta donde está el protagonista y la casa de éste último representa ese concepto de tiempo fracturado, ante la imposibilidad de mantener una diferencia clara entre realidad, imaginación y pesadilla. Pero Lynch no se limita a desestabilizar al espectador a nivel estético, sino que propone un viaje hacia la imposibilidad de comprender, hacia el reconocimiento de que lo real está atravesado por fisuras irresolubles. De alguna manera sería una forma de resistencia o desafío hacia la lógica industrial de Hollywood.

Escena de «Carretera perdida» (Clica en la imagen para verla en YouTube)

Mulholland Drive (2001) presenta una serie de nuevas problemáticas insertas en la misma línea descrita. Volvemos nuevamente a la poética de la ruptura, y si Carretera perdida nos introduce en un bucle temporal y la imposibilidad de fijar identidades, convirtiendo la propia estructura de la película en un sueño que se despliega, se quiebra y retorna en pesadilla. No hay solución, en el sentido clásico, al rompecabezas narrativo, y en la imposibilidad de cerrar el relato, donde precisamente reside su núcleo narrativo. En el caso de Inland Empire (2006) representa el experimento más radical de la filmografía lynchiana, con un lenguaje narrativo que exaspera hasta lo paroxístico la idea de fragmentación y ruptura, con una dispersión narrativa llevada hasta las últimas consecuencias. La película está filmada en un formato digital de baja definición, rompiendo con la pulcritud a la que nos tiene acostumbrados, para sumergir al espectador en un flujo de imágenes desestabilizantes, donde el personaje principal (Laura Dern) es la expresión de una desintegración ontológica. el yo se disuelve, la narración se quiebra y el cine se convierte en un espacio de trance más que en un dispositivo de representación.

¿Un cine posmoderno?

La pregunta es obligada dadas las temáticas que abordamos habitualmente, siempre estrechamente ligadas a la crítica al mundo moderno en todos sus ámbitos. Lo cierto es que el cine de David Lynch es difícilmente etiquetable y está lleno de paradojas, las que nos permiten calificarlo de posmoderno en sus procedimientos y profundamente anti-posmoderno en sus intenciones. Para tratar de aclararlo con mayor profundidad, hemos visto a lo largo del texto elementos propiamente posmodernos, como podría ser su uso del pastiche o la fragmentación narrativa entre otras, pero al mismo tiempo también subyacen otros elementos importantes de signo opuesto: existe una gravedad moral y metafísica, una persistencia en la búsqueda de lo numinoso y una práctica cinematográfica que reclama experiencia y rito, no solo ironía o simulacro. La idea fundamental consiste en que las técnicas e instrumentos que podríamos calificar como posmodernos se utilizan solamente como medios para desestabilizar la cotidianidad y atraer, tras la grieta, las preguntas que nos remiten a lo sagrado, al mal y a la posibilidad de redención.

La posmodernidad cultural en sus rasgos más característicos —entendida como la incredulidad hacia los metarrelatos, la pasticheabilidad de los estilos o la hiperrealidad donde lo simulado devora lo real— aparecen con recurrencia en Lynch, que tiene la capacidad para yuxtaponer elementos posmodernos y su antítesis sin que medie un discurso totalizador: el cine negro convive con la telenovela, los estereotipos del Estados Unidos suburbano que se iluminan como decorados que ocultan mecanismos de poder y deseo. La pérdida de puntos de referencia, de una estabilidad, genera unas dinámicas típicamente posmodernas. Sin embargo, hay algo en Lynch que trasciende todo intento de clasificación estilística: la intensidad de su compromiso con lo enigmático como experiencia viva. Y las repeticiones, los motivos rituales (las cortinas rojas, los corredores, sonidos etc que regresan de manera recurrente conformando patrones) son parte de los recursos que el director utiliza para denunciar la falsedad del mundo moderno, que buscan exponer una especie de realidad oscura, terrenal y hechizada que solicita una respuesta ético-moral y afectiva por parte del espectador. En este sentido quizás sí podemos ver cómo se supera la dimensión de lo psicológico para transmutar en lo ontológico, aproximándose a ciertas corrientes de pensamiento que podríamos calificar de «espirituales» o incluso «místicas». Hay una preocupación por el mal como una fuerza activa, que es la que provoca la inestabilidad y fractura que se presenta de manera omnipresente en la obra del estadounidense. Películas como El hombre elefante (1980) y Una historia verdadera (1999) muestran la capacidad de Lynch de recobrar formas de narración lineal y moral que contradicen las expectativas posmodernas de pura superficie.

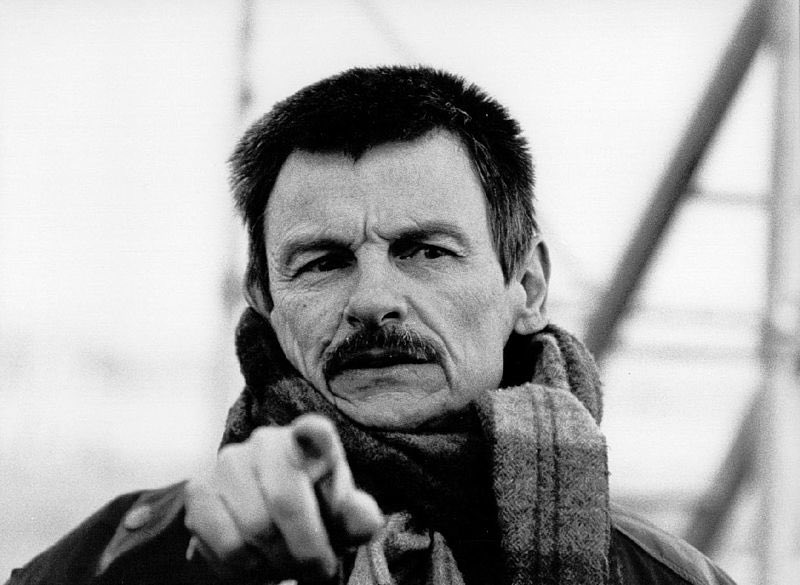

Andrei Tarkovsky, el excelso director ruso, durante la escena de rodaje de una de sus películas.

Al margen de estructuras ritualizadas que vemos en ciertas escenas y la repetición de motivos, es evidente que el cine lynchiano no muestra el escepticismo frente a la trascendencia característico del posmodernismo. Hay asimismo una dimensión política y cultural: Lynch funciona como diagnóstico de la modernidad mediática. Su representación de Hollywood, los suburbios, la telebasura y la maquinaria del entretenimiento arma una crítica del capitalismo simbólico que es típicamente posmoderna en su análisis de la imagen como poder. Pero esta crítica no termina en denuncia estetizante; pretende exorcizar la idolatría de la imagen para que, tras su caída, pueda reaparecer una pregunta ética sobre la condición humana. Es por ello que su relación con la ironía posmoderna es ambivalente: la emplea, la multiplica y la explota, pero la supera cuando la ironía deja paso a la conmoción moral.

Quizás el contrapunto al cine de Lynch podamos encontrarlo en Andrei Tarkovsky (1932-1986), quien representa una forma radicalmente diferente de enfrentarse a la condición espiritual del hombre en la modernidad. El director ruso, profundamente enraizado en la religiosidad ortodoxa y en una visión jerárquica del ser, concibe la representación del mundo a través de sus filmes desde una perspectiva iconográfica, casi sacramental, que se expresan a través de imágenes con planos fijos, prolongados, que llevan implícitos el principio de la contemplación, sometiendo el tiempo y el espacio a una liturgia, y que atrapan al espectador proyectándose hacia lo eterno, y lo vemos con el agua que fluye, los paisajes desolados o los largos silencios, en imágenes que no son neutras ni forman parte de un simple lenguaje narrativo, sino que buscan la catarsis, despertar la emoción profunda, la comunión del espectador con la imagen contemplada, y sobre todo hay una capacidad profunda para transfigurar la idea de sufrimiento, de pérdida o de falta de sentido en poesía y belleza, y en esto último es donde podemos apreciar una gran diferencia entre la obra de Andrei Tarkovsky y David Lynch. No obstante, y a su manera, ambos creen en la posibilidad de crear realidades espirituales, aunque en diferentes contextos o de diferente signo, y mientras Tarkovsky apuesta por lo sublime, apela a la memoria, a la tradición y a la liturgia, con personajes comprometidos que se sacrifican por la verdad y son capaces de proyectarse en una suerte de trascendencia, Lynch se adentra en las profundidades, en el subsuelo de la cultura moderna, en las fuerzas ocultas que subyacen, en una dimensión infernal. Sin embargo, en ambos concurre la misma convicción, y es que la condición humana no puede comprenderse desde la pura inmanencia, desde la materialidad inane, y hay que recurrir a lo invisible, al mundo suprasensible. Pero Lynch conserva cierto resabio de lo sagrado, porque para que el Mal exista es necesario que su antítesis, lo angélico o el Bien, existan como reverso natural. Lynch no ofrece un acceso ordenado a ese trasfondo espiritual, es evidente, sino que vendría exponer lo sagrado como un signo invertido, como parodia en los términos que René Guénon podría definir las manifestaciones de lo contrainiciático en el mundo moderno.

Filmografía seleccionada de David Lynch

- 1977: Cabeza borradora (Eraserhead)

- 1980: El hombre elefante (The Elephant Man)

- 1984: Dune

- 1986: Terciopelo azul (Blue Velvet)

- 1990: Twin Peaks (Serie)

- 1990: Corazón salvaje (Wild at Heart)

- 1992: Twin Peaks: fuego camina conmigo (Twin Peaks: Fire Walk with Me)

- 1997: Carretera perdida (Lost Highway)

- 1999: Una historia verdadera (The Straight Story)

- 2001: Mulholland Drive

- 2006: Inland Empire