Norte y Sur: dos cosmovisiones irreconciliables

Nuestra visión de este episodio crucial de la historia de Estados Unidos, ha sido leída normalmente en clave liberal y progresista, a través de la idea de una «segunda fundación» de Estados Unidos: el relato construido ex profeso para el consumo de masas se ha fundamentado en la visión de una guerra redentora en la que el Norte, guiado por ideales democráticos e igualitarios, derrotó al Sur esclavista para liberar a millones de afroamericanos y consolidar una nación democrática guiada por un ideal constitucional y unos valores universales que terminarían por imponerse al resto del mundo. Es la clásica visión teleológica tan característica del liberalismo en la interpretación de la historia y los hechos que le son funcionales y nutren su mitología igualitarista. Sin embargo, desde el siglo XIX hasta el presente encontramos visiones alternativas que nos describen un escenario y unos motivos mucho más complejos para explicar este episodio histórico, donde concurren razones sociales, culturales, económicas e ideológicas, en cuya confluencia se explican los fenómenos que condujeron a la primera gran guerra de la era industrial.

No se trata de una mera guerra entre esclavitud y libertad, aunque la esclavitud fuera un factor importante, sino de dos modelos opuestos de civilización. Estos dos modelos venían representados por un Norte industrial, con una concepción liberal y capitalista de la existencia, bajo las premisas del igualitarismo democrático y una idea expansiva de la vida; frente a este, tenemos al Sur, que representaba un modelo rural, aristocrático y jerárquico, basado en un orden tradicional que se cimentaba en última instancia en la esclavitud.

Raimondo Luraghi nos ofrece una interesante síntesis sobre la Guerra Civil Americana (1861-1865), el prestigioso historiador militar nos habla del primer gran conflicto de la modernidad industrial, que se convirtió en la prefiguración de otros grandes conflictos que se desarrollaron durante el siglo XX, y que todos conocemos. La intensidad del conflicto, la movilización de recursos humanos y materiales y la articulación de toda una red técnica y logística en el sostenimiento de la guerra delatan la propia modernidad del conflicto. Se acostumbra a ver como una guerra intestina, como toda guerra civil, en la que una parte del país trató de someter a la otra y fagocitarla para integrarla en su propio proyecto político (el Norte o la Unión) frente a otra parte que trató de constituirse como un Estado independiente (el Sur Confederado). Aunque esta fue una causa estructural, y de gran importancia, no fue la única, dado que hubo un conflicto de mayor abasto, que fue el choque entre dos modelos de sociedades con trayectorias históricas divergentes. El Norte y el Sur, y hemos de insistir en ello, poseían cosmovisiones claramente diferenciadas, también en el terreno de las élites dirigentes y los modelos económicos.

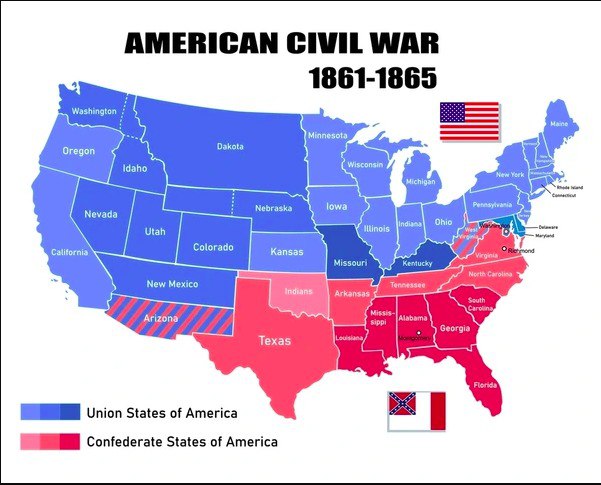

Mapa que ilustra la ubicación de los Estados de la Confederación en relación a sus antagonistas del Norte durante la guerra civil (1861-1865).

Luraghi hace una crítica especialmente interesante a los enfoques historiográficos que consideran que la esclavitud fue la única causa de la guerra, como es el caso de James Ford Rhodes. Al mismo tiempo también rechaza las versiones idealizadoras del Sur vencido, como el «Lost cause» que pretenden presentar al Sur como la víctima de una agresión brutal por parte del Norte y a sus líderes como figuras heroicas. Paralelamente, extiende su crítica hacia la historiografía moderna, asolada por los prejuicios de lo políticamente correcto que, en su afán por reparar las injusticias sufridas por los afroamericanos construye un nuevo mito excluyente, donde la sociedad confederada aparece como una aberración moral sin matices.

Tomando estas prevenciones para mantener el rigor en sus análisis históricos, huye tanto del sentimentalismo nostálgico como de la moralización retrospectiva, ciñéndose así a la objetividad que requiere su función como historiador.

Ya en los momentos previos al estallido de la guerra, el Sur se encontraba inmerso en una fase de decadencia, y su clase dirigente trataba desesperadamente de salvar el orden constituido, que se estaba resquebrajando. Dentro de este contexto, la esclavitud no era un simple recurso económico, ni servía únicamente para explicar un modelo de economía, sino que representaba una cultura entera, una cosmovisión propia de la sociedad sureña, a la que venían asociados unos códigos de honor, de mando, tradición, religión estética etc. Y al mismo tiempo, el Sur también quiso reaccionar ante la pujante expansión del Norte industrial y su economía moderna, con altas tasas de urbanización y en plena transformación, condenando al Sur a una futurible y más que probable integración en el modelo del vecino del Norte. De ahí que la reacción del Sur conllevara implícita la guerra antes que la sumisión, aunque eso implicara la destrucción de todo un modelo de civilización.

Pero esta guerra no se circunscribió únicamente al ámbito americano, sino que tuvo también sus consecuencias sobre el pensamiento político europeo, sobre ideas relacionadas con el Estado-nación, el federalismo o el modelo de desarrollo, y como es lógico en el propio ámbito militar bajo una novedosa concepción de guerra total. Con lo cual es una guerra que trasciende su ámbito geográfico y el marco cronológico en el que se desarrolló, y que nos sirve para comprender el siglo XIX en su totalidad.

En el terreno económico son evidentes los dos modelos y las profundas diferencias existentes entre ambos: por un lado tenemos al Norte, donde la revolución industrial generó un gran dinamismo económico basado en el trabajo asalariado, la movilidad social, la expansión ferroviaria, la mecanización agrícola y la lógica de la competencia y la productividad. Todas estas transformaciones también se tradujeron en unos cambios trascendentales a nivel de mentalidad, bajo la concepción del trabajo como instrumento de libertad y ascenso social, una ética protestante del esfuerzo personal y la consolidación de una clase media urbana.

En el caso del Sur se mantenía una sociedad agraria y esclavista articulada en torno a la explotación del algodón, con una economía monoexportadora dependiente del mercado británico. Todo el sistema productivo y social descansaba sobre el régimen esclavista, y no solo como mano de obra sino como un pilar estructural a partir del cual se configuraban las relaciones sociales, mentalidades, costumbres y jerarquías. El capital del Sur no era dinámico como el del Norte, se encontraba inmovilizado, bien arraigado en el poder de la tierra y de quienes las trabajaban o detentaban la explotación de las mismas. No existía margen para la inversión industrial o la modernización productiva. Para sostener este sistema, nos explica Luraghi, era necesaria una constante expansión territorial, sólo así era posible mantener los márgenes de rentabilidad; todo ello explica los deseos del Sur de anexionarse Cuba o México.

De todos modos, y pese a la importancia de la cuestión económico-productiva, el núcleo fundamental del conflicto fue la incompatibilidad cultural e ideológica entre los dos bloques enfrentados. A su modo, y salvando las distancias, podría hablarse de una cosmovisión «tradicional» en ciertos aspectos, con una concepción del honor que no se asociaba al dinero, y donde imperaban las jerarquías (en el terreno racial y más allá de este). El Norte se basaba en una concepción igualitaria del ciudadano, basada en el trabajo y en la ley. Pero, como ya hemos apuntado, no se trataba de una tensión entre una idea de «progresismo», dinámica y en movimiento frente a otra «reaccionaria» inmóvil y cerrada.

Durante las décadas de los años 1830-1840 la Confederación comenzó a desarrollar un sentimiento cada vez más marcado de aislamiento y asedio cultural. La progresiva pérdida de influencia en el Congreso, el crecimiento demográfico del Norte gracias a la inmigración, la limitación de la esclavitud en nuevos territorios o el auge del movimiento abolicionista alimentaron una psicología colectiva defensiva. La sensación de que el modelo de civilización sureña terminaría desapareciendo si su élite dirigente no hacía nada por evitarlo tomó acto de conciencia. Este estado psicológico fue el que indujo a marcar distancias respecto al Norte, y a la promoción de los valores culturales propios y la articulación de una idea de «derecho a la rebelión» frente al Norte como única alternativa para sobrevivir.

En relación a la esclavitud, como hemos apuntado, iba mucho más allá de una institución económica, era una realidad antropológica, política y cultural. La sociedad sureña no se concebía sin eslavos, pero no por razones exclusivamente económicas, sino que en torno a esta institución la población blanca reconocía su propio estatus, una jerarquía y una particular concepción de la libertad. Esto explica que los blancos pobres, que no poseían esclavos, defendieran el sistema esclavista hasta sus últimas consecuencias, porque de ella derivaba un estatus y su identidad. Para los Sureños la desigualdad racial era algo natural e incluso deseable, y representaba una institución civilizadora, con sus propias connotaciones morales, frente al trabajo asalariado del Norte.

Hasta ahora creemos haber descrito motivos y razones de suficiente peso, de carácter estructural y relacionado con una antítesis de cosmovisiones radicalmente contrapuestas, con diferentes concepciones del hombre, de la sociedad o del poder. Y esto, como es evidente, no tiene nada que ver con disputas arancelarias, fronteras o equilibrios institucionales. Hablamos de un auténtico «choque de civilizaciones».

El triunfo de Lincoln y la fractura definitiva

Dentro de este conflicto hay un punto de inflexión y de no retorno, que es la elección de Abraham Lincoln como presidente en noviembre de 1860. Curiosamente, y en contra de la visión universalmente aceptada, Lincoln no fue un abolicionista radical, sino un constitucionalista moderado que prometía no tocar la esclavitud allí donde ya existía, pero de todos modos su elección fue percibida en el Sur como una amenaza intolerable. Lincoln pertenecía al emergente Partido Republicano, que había hecho bandera del lema «Free Soil, Free Labor, Free Men». El Sur interpretó que ya no podría expandir su modelo esclavista hacia los territorios del Oeste que se abrían en su avance hacia el Pacífico. De modo que más allá de las componendas y cambios de gobierno, la secesión fue interpretada como una reacción frente al cambio de hegemonía cultural.

Entre diciembre de 1860 y febrero de 1861, siete Estados del Sur profundo (Carolina del Sur, Misisipi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas) proclamaron su separación de la Unión. Además, actuaron desde un principio de planificación absoluto, desde la firme creencia que el resto del Sur les seguiría y que el Norte no se atrevería a hacer uso de la fuerza para retenerlos. Según nos advierte Luraghi, el error del Sur fue subestimar la determinación de Lincoln y la pasión nacionalista del Norte. Los líderes confederados esperaban una ruptura pacífica o al menos negociada, ignorando, quizás inconscientemente, que el sistema federal estadounidense no preveía el derecho a la secesión, y que la propia población del Norte no toleraría la desintegración de la república.

Retrato de Abraham Lincoln (1809-1865).

No sería hasta febrero de 1861 cuando podríamos hablar oficialmente de los Estados Confederados de América, con capital provisional en Montgomery, dirigida por su presidente, Jefferson Davis, quien había sido secretario de Guerra y antiguo senador por Misisipi. Adoptaron un modelo constitucional similar al de EE.UU., pero explícitamente esclavista y garantista del «derecho a la propiedad sobre personas». Además en esta separación, el Sur reivindicaba una legitimidad soberana propia, la cual se basaba en la defensa de una civilización amenazada. La Confederación se fundaba sobre un proyecto espiritual y cultural, como una entidad jurídica y un proyecto alternativo de civilización.

La reacción de Lincoln, naturalmente, fue la de no reconocer la legalidad de la Secesión. De hecho, en su discurso inaugural insistió en que la Unión era indestructible, que los Estados no tenían derecho a abandonarla y que su deber como presidente era defender la integridad del país. Lincoln sería inflexible con la defensa de la integridad del Estado federal, y tenía la intención de defenderla con todos los medios a su alcance, incluida la acción militar, la cual tuvo su punto de arrancada en abril de 1861, cuando las fuerzas confederadas bombardearon Fort Sumter, un bastión federal en el puerto de Charleston (Carolina del Sur) que supuso el paso de una crisis constitucional a una guerra civil abierta y declarada. Como es obvio, no vamos a entrar en los detalles relacionados con las campañas militares.

Lo que sí podemos afirmar, y debemos insistir una vez más, es que las dos posiciones, la del Norte y el Sur (que tras las primeras acciones militares se vio ampliado a 11 estados) quedó fijada a partir de ese momento. Un enfrentamiento entre un orden liberal-capitalista, urbano e industrial, basado en el igualitarismo y la democracia frente a otro modelo de civilización tradicional, jerárquico y esclavista que luchaba por su supervivencia.

La brutalidad de esta guerra, su extensión en el tiempo y la importancia del elemento técnico e industrial, junto a una lógica de «guerra total», de la conciencia de que habría que destruir de manera absoluta y clara el modelo civilizacional del oponente, se hizo evidente, de modo que no serían posibles ni los pactos ni los acuerdos más allá de la derrota incondicional del enemigo. El Norte adoptó el «Plan Anaconda», ideado por el general Winfield Scott, que consistía en estrangular la economía del Sur bloqueándoles los puertos para desarticular el comercio del algodón y las armas, tomar el control del río Misisipi para dividir en dos el territorio confederado y, finalmente, penetrar lenta y continuamente en el Sur con contingentes militares cada más amplios para minar su resistencia.

El Sur Confederado, ¿un modelo antropológico alternativo?

Maurice Bardèche nos ofrece un diagnóstico diferente, desde una perspectiva mucho más combativa y militante. En su obra Esparta y los sudistas, publicada originalmente en 1969, enmarca la cuestión del Sur en un marco más amplio, donde concurren la crítica cultural, la metapolítica y otros elementos anejos que sirven para elaborar una contestación radical frente al mundo moderno, considerado el producto de una ideología degradante: el progresismo democrático y tecnocrático. En el título de su obra une dos realidades: la Esparta antigua, símbolo de disciplina, honor, comunidad orgánica y austeridad; por otro lado el Sur Confederado de los EE.UU., como símbolo de una civilización derrotada, pero noble y heroica, que representaba la antítesis de la civilización industrial moderna, centrada en la comodidad, el conformismo y la mediocridad. Pero lo que une a ambos modelos de sociedad, a Esparta y los sudistas no es una ideología, sino una antropología alternativa, una visión aristocrática y trágica del ser humano.

El marco político y mental en el que se ubica Bardèche es el del triunfo de la modernidad liberal a escala global, a partir de 1945, en lo que más que una cuestión de orden geopolítico que alteró las relaciones de poder a nivel global, fue una guerra de religión planetaria que estableció una nueva ortodoxia: el humanitarismo igualitario, el democratismo de libre mercado, la cultura del consumo y la moral antiheroica del confort. Por ello supuso el fin de una antropología heroica y vertical, que es la que representaban, según el autor, tanto Esparta como los Confederados.

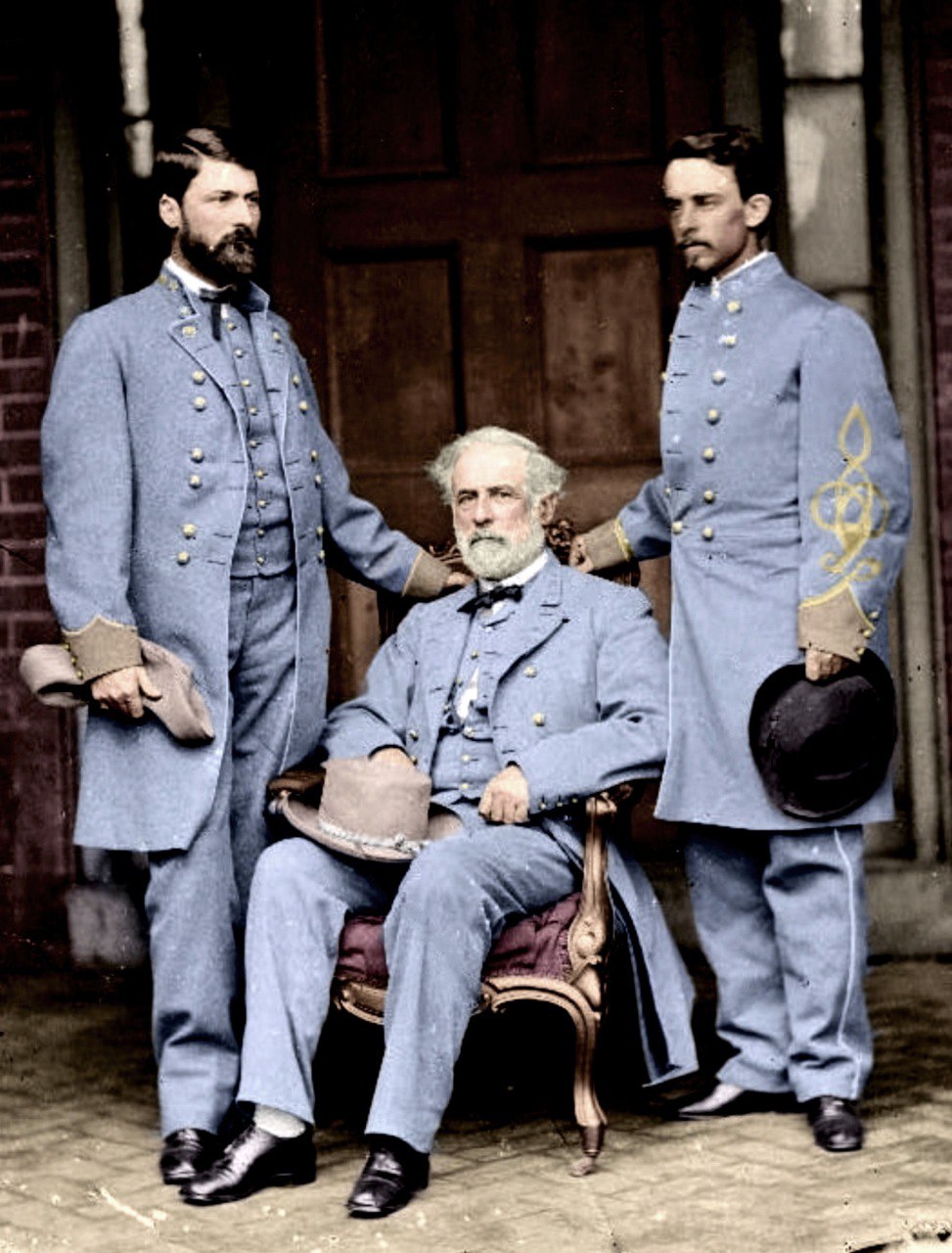

El General Robert E. Lee (1807-1870) fue el más destacado de los militares confederados que dirigió a los ejércitos del Sur entre 1862 y 1865.

Fruto de la inversión de valores, al más puro estilo nietzscheano, que el mundo ha sufrido en los últimos 80-100 años se ha generado una conciencia colectiva prefabricada, con la imposición de una ética a las masas desde arriba, que sustituye a la conciencia personal, moral e instintiva. Los valores tradicionales que antaño eran sinónimo de orden y buen proceder ahora son considerados enfermos o peligrosos. Se imponen valores débiles y decadentes a través del sistema educativo, los medios de comunicación y la ingeniería cultural. Esta figura humana vertical, como en el caso de los sudistas, se muestra intransigente, apasionada y orgullosa, es el resistente solitario que no se somete y conserva dentro de sí la fidelidad a una jerarquía espiritual, un amor por lo bello, elevado y viril. Es el ejemplo de conciencia heroica que rechaza al mundo moderno, tanto desde la ética espartana como desde la resistencia de los sudistas confederados. Son, indudablemente, mundos perdidos en los devenires lejanos de la historia, pero que, para Bardèche, siguen vivos y son perfectamente válidos como arquetipos. De hecho, el autor francés propone una especie de mixtura entre ambos, combinando la forma, disciplina y exigencia espartanas con el alma, el apego sudista a la tierra y a la tradición. En este contexto, Bardèche pretende construir una figura humana alternativa al hombre moderno sin patria, raíces ni tradición. Propone la reconstrucción de una verdadera élite, que no esté fundada ni en la sangre ni en el dinero, sino en lo moral y espiritual, integrada por quienes participan de unos valores superiores, que deben servir como referencia, símbolo y medida. Como una especie de faro en medio de la oscuridad que sirva de guía en tiempos desnortados y caóticos.

Yendo a lo concreto del tema abordado, el autor francés considera al Sur Confederado un símbolo de civilización orgánica y heredero de Europa que supo mantener un orden social jerarquizado, caballeresco y aristocrático. Con unos fundamentos sociales, políticos y morales basados en la propiedad de la tierra, el honor personal, las relaciones sociales verticales y un sentido religioso del deber. El Norte, encarna el espíritu de la modernidad con su modelo industrializado, el igualitarismo jacobino, el poder centralizado, el utilitarismo protestante y el capitalismo sin alma. Apostilla nuestro autor que el Norte no luchaba por la verdadera libertad, sino por el dominio y control del mercado, con la uniformización moral y el control tecnocrático de la sociedad, en nombre de derechos abstractos que destruyen formas concretas de vida. Sería, en pocas palabras, la expresión de una Europa anterior al liberalismo, ya desaparecida, anterior incluso al Estado moderno, en el que los vínculos de sangre, tierra y honor estructuraban el mundo.

Pero dentro de esta visión sigue permaneciendo un elemento incómodo y que provoca rechazo, como es la esclavitud en el Sur. Desde la perspectiva de Bardèche, la institución de la esclavitud es anterior a la propia modernidad, por lo cual no puede ser juzgada desde la moral kantiana o el humanismo liberal que la condena como totalmente aberrante. Para ello, Bardèche argumenta que la servidumbre ha sido una constante en los órdenes tradicionales, no siempre vivida con opresión, sino como integración dentro de un mundo estructurado. En este sentido, podemos dar parcialmente la razón al autor, solo en el hecho de que la opresión o la esclavitud ha asumido en tiempos modernos formas mucho más sutiles y larvadas, pero no por ello menos opresivas, con la particularidad de que el esclavo contemporáneo no es consciente de su condición como tal. En cualquier caso, el orden tradicional no creemos que conlleve ninguna forma de servidumbre, sino más bien lo contrario, el reconocimiento de jerarquías naturales donde cada miembro de la Comunidad orgánica puede desarrollarse conforme a su naturaleza y su Ser profundo. No obstante, Bardèche nos habla de «anacronismo moral» en la reinterpretación retrospectiva de la historia, y del abolicionismo como un instrumento ideológico para justificar la conquista interna del Sur y la destrucción de su civilización.

En esta línea el Norte trató de imponer su visión del bien y de la libertad a otros pueblos, desde la perspectiva universalista y homogeneizadora del liberalismo anglosajón, y constituyó el primer ejemplo del Imperialismo democratizador que se extendería a Europa desde 1945 hasta nuestros días. Para Bardèche, el Sur no atacó al Norte, sino que quiso separarse, ejercer su derecho natural a la secesión y preservar su modo de vida. La respuesta del Norte fue invadirlo, destruirlo y transformarlo políticamente en su modo de vida y creencias más arraigadas. Disfrazó toda esta operación de libertad y emancipación, y a pesar de ello la población negra siguió siendo marginada sistemáticamente durante los siguientes cien años. Menciona con admiración las figuras del General Robert E. Lee o Jefferson Davis, como encarnaciones del sacrificio guerrero que prestaron en su momento los hoplitas espartanos. La derrota del Sur es para él, para nuestro autor francés, un episodio heroico y melancólico, representa la belleza de una civilización que no negocia su alma por una victoria material. El Sur prefirió morir a rendirse, como Esparta ante Leuctra o la aristocracia francesa ante los episodios revolucionarios iniciados en 1789. De modo que permanece como ese símbolo imperecedero de la contrarrevolución en el terreno metapolítico. El Sur es un modelo de resistencia cultural de la paideia aristocrática, de la comunidad orgánica y del ethos guerrero.

En Alain de Benoist también encontramos una crítica al «Estado-nación» moderno, como entidad centralizadora y destructora de las diferencias locales y regionales, algo que se aplica al nacimiento del «Leviatán» liberal estadounidense, que tras su aplastante victoria sobre el Sur exportará su modelo de democracia liberal al resto del mundo. Tanto el filósofo de Nueva Derecha como Dominique Venner comparten con Bardèche la idea del Sur Confederado como un arquetipo metapolítico, y ven en éste último una forma de resistencia de las identidades concretas frente a los universales abstractos. Es la última expresión de una civilización premoderna, basada en valores tradicionales y su derrota no es el final de una injusticia, sino el comienzo de una dominación ideológica globalizada, que impone a todos los pueblos el mismo modelo económico, moral y político. El Sur representaría, para todos estos autores, una ontología política de la diferencia, opuesta al monismo liberal y progresista.

Para finalizar, y es una idea que compartimos, ninguno de los autores mencionados en este apartado busca absolver la esclavitud ni desarrollar una visión apologética y acrítica de la Confederación, más bien se trata de extraer un símbolo duradero, como la última expresión de una civilización europea premoderna, una expresión genuina de valores de identidad, diferencia y permanencia.