En el «Occidente» actual la hipersexualización de la sociedad y la forma de abordar el tema sexual, lejos de ser un elemento secundario, aislado o carente de importancia, se ha convertido en un síntoma de decadencia civilizatoria mucho más amplia. Las transformaciones asociadas a la conceptuación del sexo, de las relaciones implícitas con el mismo, con las costumbres y hábitos sexuales, más allá de la expresión de libertad individual que se le ha querido otorgar, constituyen en realidad una desviación patológica, una deformación nihilista del eros humano que refleja el colapso de la llamada «civilización occidental», ese constructo ideológico que desde 1945 en adelante ha moldeado conciencias y costumbres sobre una Europa sojuzgada al imperio del «american way of life».

Mos Maiorum, VII (Verano 2024)

Revista sobre Tradición, postmodernidad, filosofía y geopolítica

Hipérbola Janus

Editorial: Hipérbola Janus

Año: 2024 |

Páginas: 172

ISBN: 978-1-961928-17-6

Guillaume Faye, un crítico implacable del mundo moderno, nos señala muy acertadamente que el sexo trasciende la mera función biológica y la privacidad individual. El eros es inseparable de la cultura, de la religión y de la cosmovisión de un pueblo, es parte inextricable del alma de una nación. De hecho, la forma en que una civilización organiza, regula y celebra la sexualidad dice mucho más sobre su destino, instituciones políticas o economía. La sexualidad, en tanto que implica una energía vital y simbólica, constituye uno de los fundamentos de toda forma de civilización. Tal es así, que cuando la sexualidad se corrompe, se trivializa o se degrada, no estamos ante un fenómeno marginal, sino que también es un signo de decadencia global.

El Marqués de Sade (1740-1814) es un buen exponente de la degradación de la sexualidad moderna. Representa la ruptura de la concepción clásica, tradicional y trascendente de la sexualidad. Anticipa fenómenos como el hedonismo radical, la transgresión como valor o la negación de la naturaleza.

Hay que rechazar con toda la radicalidad posible la narrativa dominante hasta nuestros días, y desde los años 60, de la denominada «revolución sexual», como un proceso emancipador, progresista y liberador. Para Faye en realidad ha sucedido lo contrario, y es que bajo la falsa apariencia de libertad, el eros ha sido desnaturalizado, despojado de su dimensión trascendente y reducido a mercancía, a objeto de consumo y manipulación. En definitiva, la «revolución sexual» no ha generado personas más libres, sino individuos atomizados, más dependientes y frágiles, incapaces de vivir la sexualidad como una forma creadora, comunitaria y sagrada. En su planteamiento conviene destacar la dimensión simbólica de la sexualidad que siempre ha existido en las civilizaciones tradicionales más allá de lo puramente fisiológico. Frente a estas, la modernidad ha desacralizado el eros, lo ha desvinculado de su función natural y lo ha reducido a un juego hedonista, trivial y sin trascendencia. Es por este motivo por lo que en la modernidad han proliferado desviaciones, que no deben ser entendidas en un sentido moralista o como una condena hacia «conductas sexuales no normativas». Tampoco se trata de estigmatizar ciertas prácticas eróticas comunes a todas las civilizaciones y pueblos, sino que hay que situar la crítica en la institucionalización de esas desviaciones como norma cultural y su ensalzamiento ideológico. Es el hecho de que estas perversiones sirvan para alimentar el discurso y la narrativa de ciertas banderas ideológicas y sirvan como base para la legitimación y conformación del paradigma de un nuevo orden moral basado en la inversión de los valores tradicionales.

Lo que en otras épocas era tolerado como excepción, hoy se presenta como modelo a imitar. Y lo que antes servía y se reconocía como función natural de la sexualidad: la fecundidad, el amor complementario entre los sexos o el enraizamiento comunitario, hoy es denigrado y reducido a formas de «opresión», «heteronormatividad» o «patriarcado». La inversión de valores ha alcanzado su máxima expresión en una inversión grotesca que cuestiona lo que garantiza la continuidad de la vida y lo que impide o niega esa continuidad es exaltado como un signo de progreso. Con estas mimbres la crisis del modelo de civilización vigente es una realidad constatable por cualquier persona con un ápice de lógica y sentido común.

La génesis histórica de la desviación: de la revolución sexual al nihilismo contemporáneo

El punto de partida de este proceso descendente, como ya hemos visto, debemos ubicarlo en un fenómeno concreto; en la llamada «revolución sexual» de los años 60-70, que no supuso la liberación de tabúes arcaicos, como nos dice la narrativa oficial, sino que supuso el comienzo de una colonización cultural por parte de un nihilismo hedonista y del capitalismo de consumo. Tampoco fue un fenómeno espontáneo, nacido del impulso de una generación de jóvenes ni de una pretendida «sed de libertad», sino que fue un proceso cuidadosamente planificado y ejecutado mediante una industria cultural y una élite intelectual que veía en la disolución de las estructuras familiares y comunitarias la oportunidad de desarraigar al hombre europeo. No en vano, y de ahí la paradoja, la supuesta conquista contra la «opresión sexual» terminó desembocando en un sistema de control mucho más sutil y sofisticado. Y es que aunque la sexualidad hasta entonces vigente dependía de unos códigos tradicionales, que podían ser percibidos como rígidos, conferían un marco de sentido y pertenencia. Con la «revolución sexual» todo ese bagaje de referencias son destruídas y la sexualidad se transforma en un objeto de mercado: todo se permite y todo se transforma en objeto de consumo. El cuerpo se transforma en mercancía, el deseo se convierte en objeto de manipulación publicitaria y la pornografía en una industria global. La «libertad» prometida se convierte en una forma de servidumbre, la del individuo atomizado, reducido a consumidor de estímulos sexuales infinitos, desarraigado, solitario y desgajado de todo espíritu comunitario.

¿Tradición y/o nihilismo?

Lecturas y relecturas de «Cabalgar el tigre»

Alessandra Colla, Carlo Terracciano y Omar Vecchio

Editorial: Hipérbola Janus

Año: 2019 |

Páginas: 140

ISBN: 978-1710988246

¿Pero dónde está el origen de todo este proceso de degradación? Pues hay dos vertientes fundamentales: por un lado la ideología progresista, que convierte en dogma la lucha contra toda forma de norma, autoridad o tradición. En nombre de una falsa libertad se socavan las estructuras del eros como fuerza vital y cósmica. Y la segunda vertiente viene representada por el capitalismo avanzado, que descubre en la sexualidad un filón inagotable de beneficios, que va desde la publicidad a través de la cual se erotizan todos los productos como la difusión de pornografía y la consecuente mercantilización del cuerpo femenino y masculino. Según Faye, la alianza entre la ideología progresista y el capitalismo hedonista es donde se ubica el núcleo de la perversión contemporánea. Esta convergencia hace que el sexo se convierta en una actividad narcisista y consumista, como una diversión privada, desligado de toda obligación o trascendencia. El eros deja de ser una fuerza transformadora para convertirse en un pasatiempo, en algo trivial, que conduce, inevitablemente, al nihilismo. Una cultura que no sabe qué hacer con su fuerza sexual termina orientándola hacia la desviación, la violencia, la esterilidad o la disolución identitaria.

Tampoco podemos obviar que esta «revolución sexual» no implica solo una simple alteración o transformación de las costumbres, sino que se postula como un proyecto de ingeniería social. Su objetivo no es otro que destruir el modelo tradicional de familia, desarticular uno de los núcleos fundamentales de resistencia al poder del Estado y del mercado. El individuo liberado de sus vínculos familiares y comunitarios queda desnudo frente a los aparatos de consumo y propaganda. La aparente libertad encubre también una nueva forma de control total, pues un hombre desarraigado es infinitamente más fácil de manipular que un hombre inserto en un modelo tradicional, enraizado en sus vínculos orgánicos.

Dentro de este proceso disolutorio iniciado por la «revolución sexual» se produce una homogeneización de las costumbres, la banalización del erotismo y la disolución de las diferencias entre sexos, que forman parte de las mismas dinámicas que destruyen las identidades étnicas, la religiones tradicionales y el sentido comunitario.

La pornografía como síntoma y motor de la decadencia

Para Faye, la pornografía no puede considerarse como una mera extensión de la «libertad sexual» ni, como se le suele calificar en los mass media, una industria de entretenimiento, sino que constituye un síntoma y el motor de la degradación erótica contemporánea. Es la forma extrema de la trivialización del eros: la reducción del misterio y de la sacralidad del sexo a una mecánica visual, repetitiva y sin sentido trascendente. El autor francés sostiene que la pornografía destruye la polaridad natural entre eros y ágape, entre deseo carnal y amor personal, y entre placer y fecundidad. En las culturas tradicionales el acto sexual estaba revestido de simbolismo, misterio y hasta de sacralidad religiosa, y la pornografía lo vacía de todo contenido y lo reduce a un espectaculo impúdico, puramente fisiológico. Y no se queda ahí, sino que también altera la percepción que los individuos tienen de su propia sexualidad, que deja de ser una experiencia existencial para ser un mero consumo de imágenes.

La sexualidad concebida como una mera pulsión animalesca, destinada a colmar los instintos más primarios.

La pornografía es un elemento central de la economía contemporánea, y de hecho genera beneficios multimillonarios, alimenta una red de intereses vinculados a la publicidad, la prostitución, la explotación de menores o la trata de personas. Su omnipresencia en internet convierte al deseo en un objeto de manipulación masiva. Basta con un clic para acceder a un arsenal de estímulos que lejos de liberar generan dependencia, frustración y adicción. Es una forma de esclavitud invisible que asedia al hombre moderno, que es objeto de un círculo de estímulos prefabricados destinados a debilitar su voluntad y convertir al sujeto moderno en un consumidor perpetuo. Y es que la pornografía es un instrumento de debilitamiento social, un pueblo que se haya sometido a los estímulos permanentes de la pornografía pierde vigor, energía y capacidad de sublimar su eros en proyectos comunitarios o espirituales. La pornografía disuelve la potencia creadora del deseo y la dispersa en un torbellino de imágenes estériles. En lugar de fundar familias, tener hijos o cimentar vínculos profundos, el individuo se refugia en un universo artificial donde todo está disponible, pero nada es real. Es la esencia de la decadencia en estado puro, la sustitución de la experiencia vital por el simulacro permanente.

Además de esto, la pornografía también instaura una violencia simbólica, la cual se manifiesta no solo a través de la conversión del cuerpo en una mercancía, sino en el hecho de imponer una visión mecanicista y deshumanizada de la sexualidad. La industria pornográfica fomenta el desprecio por la mujer, el vaciamiento del vínculo afectivo, la banalización de la violencia y la promiscuidad estéril. En ningún momento hemos aludido a motivaciones ético-religiosas ni morales, reduciendo el tratamiento de la sexualidad moderna a un simple «pecado», sino que se impone un análisis más profundo y que hace referencia a un proceso de nihilismo ya desencadenado que ha desconsagrado la sexualidad humana, y ha dinamitado el vínculo creador asociado a la misma.

Para finalizar este apartado, debemos señalar que la omnipresencia de la pornografía es un signo inconfundible de civilización crepuscular. Ningún pueblo fuerte y vigoroso dedica su tiempo y energía a convertir el eros en un espectáculo público, solo lo hacen las sociedades en pleno proceso de putrefacción y declive. Faye nos remite a la civilización romana en su punto más bajo, en el que las orgías y los espectáculos obscenos se difundían por doquier. La pornografía moderna, asociada a la civilización liberal y globalizada es una versión hipertecnológica de esta decadencia: la orgía eterna, digital y sin fin, que sustituye al amor y la fecundidad por la masturbación solitaria y estéril.

La institucionalización de las desviaciones y su función ideológica

Quizás los aspectos más sensibles y controvertidos, especialmente por la represión y censura institucional que las secundan, sea el tema ya mencionado de las «desviaciones sexuales». Y no se trata de ninguna estigmatización en el plano puramente moralista o clínico, sino más bien en una dimensión cultural y civilizacional. No se trata de denostar prácticas sexuales minoritarias, que siempre han existido y han sido asumidas como marginales en el curso de la historia de los pueblos y civilizaciones. El problema es cuando estas desviaciones han pasado de ser toleradas en la discreción de lo particular y privado para convertirse en objeto de bandera política, en símbolo del progreso y elementos centrales de una nueva moral pública impuesta.

Según nos apunta Faye, no se trata de que existan conductas homosexuales, fetichistas y transexuales, algo que es rastreable en otros tiempos pasados, sino que este tipo de conductas se erijan como modelos normativos, celebrados y promovidos activamente por los mass media, las instituciones y los Estados. En lugar de permanecer en lo privado, se convierten en espectáculo público, en parte central de una pedagogía oficial y en un dogma ideológico. Lo que antes era excepción ahora se constituye como norma cultural y a la inversa, lo que antes era norma natural, se presenta como una forma de represión o anacronismo. Pero todo este proceso es inducido, y es evidente que forma parte de una planificación y estrategia ideológica para desestructurar la identidad de los pueblos europeos. Se inscribe en la misma línea que promueve el mestizaje biológico y cultural, la disolución de las naciones y la globalización económica, todo obedece a la erosión y destrucción de las formas orgánicas de pertenencia. La realidad es que la heterosexualidad orientada hacia la fecundidad, ligada a la familia y a la transmisión de la herencia, constituye un núcleo irreductible de la identidad colectiva. Al deslegitimarla se debilitan los cimientos biológicos y culturales de la civilización europea.

Las denominadas «marchas del orgullo» se han convertido en fiestas multitudinarias en toda la Europa occidental, financiadas y alentadas por instituciones públicas y organismos subvencionados.

Desde esta perspectiva, la cuestión no es moral, sino política: la exaltación de la homosexualidad o del transgénero no se limita a defender «derechos individuales», sino que cumple la función de desarraigar al individuo de las estructuras tradicionales, y lo vemos a través del fenómeno «LGTB», que se ha convertido en una especie de religión secular: cuenta con sus dogmas, con sus liturgias (marcha del «orgullo», banderas o símbolos como el arco iris), o incluso con sus propios mártires y herejías frente a una ortodoxia. Criticarlo equivale exponerse a una especie de ostracismo social y a ser etiquetado como «homófobo», «facha» o cualquier otro apelativo o etiqueta al uso, llegando a enfrentarse a castigos legales. Pero su fuerza no procede del número de sus seguidores, sino de la instrumentalización ideológica por parte del conglomerado de medios de «comunicación», el sistema educativo, y los grandes poderes políticos y económicos que le sirven de parapeto protector y fuente de proselitismo.

Por otro lado, la homosexualidad, al erigirse como paradigma cultural, al ser por definición estéril, no puede constituir un modelo normativo sin conducir a la autodestrucción demográfica. Un pueblo que coloca en el centro de su imaginario una sexualidad desvinculada de la reproducción está condenado a la decadencia biológica. Y lejos de ser una expresión de pluralismo, libertad y tolerancia, es un signo de nihilismo en una civilización que ha renunciado a su propia continuidad.

En cuanto a la transexualidad, Faye la considera como la forma más radical de disolución contemporánea. Y el autor francés se basa en la idea de que el propio fundamento natural de la identidad sexual, de la formulación binaria de la sexualidad (hombre y mujer), pueda ser negado, cuestionado o «reconstruido» quirúrgicamente revela, a su juicio, el triunfo de una voluntad prometeica de negar lo real. De tal manera que el fenómeno del transgénero no aparece como una opción individual, sino como la manifestación de un mundo que ha perdido su sentido de lo natural y que pretende sustituirlo por artificios técnicos. Sería considerada como la apoteosis del nihilismo, su expresión más clara, con el rechazo de la naturaleza misma como fundamento de lo humano.

En estas circunstancias, al erigir este paradigma, suponen que las sociedades donde se ha convertido en hegemónico, condenan con dureza la fecundidad, la natalidad, las familias numerosas, así como la fidelidad y la idea de pareja estable. Nos hablan de superpoblación (Agenda 2030), patriarcado, heteronormatividad y otros tantos términos derivados de un lenguaje construido para tal efecto, como una especie de rémoras u obstáculos, mientras que todo lo que impide la continuidad biológica de una comunidad se celebra como signo de libertad. Obviamente, esta inversión de valores no es accidental, sino totalmente deliberada: el nuevo orden mundial precisa de pueblos desarraigados y desprovistos de la fuerza demográfica, cultural y de la Tradición que podría oponer resistencia a la globalización. Es importante entender que no se trata de ninguna condena personal hacia las preferencias sexuales de los individuos, sino de una crítica necesaria hacia un modelo cultural que se impone colectivamente. La institucionalización y glorificación de las «desviaciones sexuales» es un arma de la modernidad contra la identidad, vitalidad y fecundidad de los pueblos europeos.

Feminismo, crisis de virilidad y domesticación del eros

Al igual que los anteriores fenómenos de los que hemos hablado, la crisis de la virilidad es otro de los fenómenos disolutorios desencadenados por la modernidad. No se trata de los debates impostados y banales sobre «roles de género» o sobre la igualdad, sino que se trata de una cuestión mucho más profunda. Se trata de la erosión de las funciones asociadas a la figura masculina como portadora de energía vital, como fuerza creadora y autoridad simbólica, lo que es un elemento fundamental para entender la decadencia de Occidente. En el mundo tradicional el eros estaba marcado por la polaridad complementaria entre lo masculino y lo femenino, muy lejos de la actual «guerra de sexos» y las paradojas irresolubles hacia las que se empuja a los polos masculino y femenino en una serie de antítesis insuperables. Al mismo tiempo, en el ámbito tradicional, todo el orden cósmico estaba determinado con la confluencia de estas polaridades, en las que el hombre aportaba la energía expansiva, la voluntad de poder y la iniciativa, mientras que la mujer era receptividad, contención y cuidado, además de su función regeneradora ligada a la propia fecundidad. De esta polaridad y esta «tensión» se nutría y equilibraba la fuerza del eros, que en la modernidad ha convertido al hombre en un sujeto débil, en una comparsa, mientras que ha desnaturalizado a la mujer convirtiéndola en una imitación caricaturesca del varón.

El feminismo ha socavado los fundamentos de esta complementariedad sexual, y lo ha hecho tras un aparente proceso de «emancipación», al tiempo que denigraba todo lo que pudiera asociarse a la virilidad como formas de opresión o patriarcado, promoviendo el modelo de hombre débil, pasivo y neutralizado, el hombre emasculado y deconstruido en su masculinidad. En lugar de encarnar la figura del protector y el creador se le exige ser dócil, sensible y domesticado. Este principio es el que conduce a la neutralización del eros. Esta castración de la virilidad, de lo masculino, es la que ha cortado las vías verticales y de jerarquía hacia un principio trascendente, empujando al eros privado de polaridad masculina a un sentimentalismo edulcorado o al consumo estéril de pornografía. Un eros dócil y feminizado para mantener una sociedad domesticada, aquel orden que resulta plenamente funcional a los intereses del liberalismo globalizado.

Pero este nuevo paradigma que representa la feminización total no solo afecta al hombre y al principio de lo viril, sino que también destruye lo femenino, que renuncia a su verdadera naturaleza a través de la imitación de estereotipos masculinos degradados, redundando en la despolarización de los sexos, que se convierten en intercambiables, en neutros y vaciados de toda sustancia. El eros pierde así su tensión creadora y termina por disolverse en una monotonía insípida.

El feminismo premiando la emasculación y desvirilización del hombre.

Al desnaturalizar y neutralizar el verdadero principio masculino, la sociedad feminizada no es más justa ni más libre, sino más débil y mucho más manipulable. Se ha privado a los pueblos de sus energías más poderosas, que no son otras que la capacidad de combate, de resistencia y de afirmación. El eros invierte sus funciones y se convierte en el fundamento y base de esta domesticación y emasculación del cuerpo social.

Alain de Benoist nos habla de una politización radical del cuerpo, que trasciende las propias dimensiones de la biología para convertirse en portador de un nuevo paradigma dentro del escenario político. La medicina, el derecho, la educación y la cultura (del régimen) quedan autorizados para redefinir lo que significa ser hombre y mujer, multiplicando las categorías del género, promoviendo «identidades fluidas» o legitimando intervenciones médicas que alteran el cuerpo según deseos subjetivos. Se trata de una forma de biopolítica contemporánea. La ideología de género se postula como un paradigma a partir del cual se reconfiguran identidades y se modifica la autopercepción de las personas. De ahí que la institucionalización de susodicha ideología conlleve la construcción de un aparato normativo y educativo que obliga a pensar y a expresarse de acuerdo con el nuevo dogma. A partir de ahora, se imponen normas lingüísticas que incluyen el género neutro, lo que nos ha permitido, como gran expresión del progreso moderno de los últimos tiempos, hablar de «les niñes», o la aberrante sexualización de la infancia. Nadie puede oponerse a ellas bajo la amenaza de censura en nombre de la «diversidad», con una dependencia creciente de las instancias médicas, legales y culturales que intervienen de forma constante en el cuerpo y el lenguaje.

Es obvia y evidente la funcionalidad de las ideologías de género para el sistema liberal y capitalista de nuestros días. El individuo no se reconoce en ninguna identidad estable, y está dispuesto a reinventarse de manera indefinida a través del consumo, reduciéndose a una categoría maleable en manos de la industria médica, farmacéutica o de cualquier otro ámbito de explotación que permita seguir mercantilizando cualquier aspecto de la vida humana, y es que la promesa de poder «elegir» tu identidad se traduce en una amplia gama de productos y servicios que hacen posible esta elección.

En consecuencia nace una nueva forma de ortodoxia que no tolera la crítica y que funciona como dogma moral, que no nace de la propia base social, como un sentimiento o idea compartida por el cuerpo social, sino que viene impuesto por las élites culturales, académicas y políticas, a través de las instituciones. Al mismo tiempo, la censura y represión se disfraza de virtud, bajo el argumento de «proteger a los vulnerables», una forma sutil de uniformar el pensamiento e imponer un dogma único.

El liberalismo, que durante siglos se ha dedicado a destruir toda forma de vínculo comunitario, como hemos visto a través de la familia, la tradición, la religión o la nación, en nombre de la autonomía individual, ha dejado al sujeto individual frente a dos polos: por un lado al mercado, erigido como un nuevo Dios y, por otro lado, la satisfacción de sus deseos, además de un Estado meramente instrumental que garantiza sus derechos. Es por ese motivo que todos los procesos de disolución que el liberalismo ha puesto en marcha durante la modernidad en el terreno económico y político, se han extendido al ámbito antropológico, a los propios fundamentos constitutivos de la comunidad y de la propia naturaleza de las personas que la integran, donde debemos incluir la sexualidad, que se erige como la última frontera a derribar.

Eros, natalidad y decadencia demográfica

Hay un vínculo directo entre la crisis erótica contemporánea y la catástrofe demográfica que afecta a Europa. De hecho, eros y natalidad son dos dimensiones que confluyen, dos caras del mismo fenómeno vital. Allí donde la natalidad se desvincula de la fecundidad, el resultado es el que vemos en la Europa actual, envejecida y menguante, que refleja la incapacidad de los europeos actuales de asegurar su propia continuidad histórica. La modernidad ha consagrado la esterilidad como un ideal de progreso, y en consecuencia se promueve un modelo de vida hedonista, individualista y centrado en el consumo y el goce inmediato. Y al mismo tiempo, como ya vimos en el artículo sobre Jean Raspail, mientras los europeos reducen su natalidad por debajo del reemplazo generacional, viven sometidos a una presión migratoria masiva con unas tasas de natalidad muy elevadas. La combinación de ambos factores es lo que Faye califica como suicidio demográfico. Una Europa que renuncia a reproducirse y abre la puerta a pueblos alógenos para ser reemplazados. Este vendría a ser el último paso, el culminante y más devastador, de cuantos se derivan de las ingenierías sociales fundadas en las «desviaciones sexuales» de las que nos habla Guillaume Faye, un antinatalismo feroz al que contribuyen la glorificación e institucionalización de prácticas sexuales no normativas y la acción del feminismo, a lo que también podríamos sumar las ideologías transhumanistas que nos hablan de «agendas verdes» y que plantean el problema de tener hijos como una actitud irresponsable frente a la «superpoblación», pero paradójicamente sólo en el caso de los europeos.

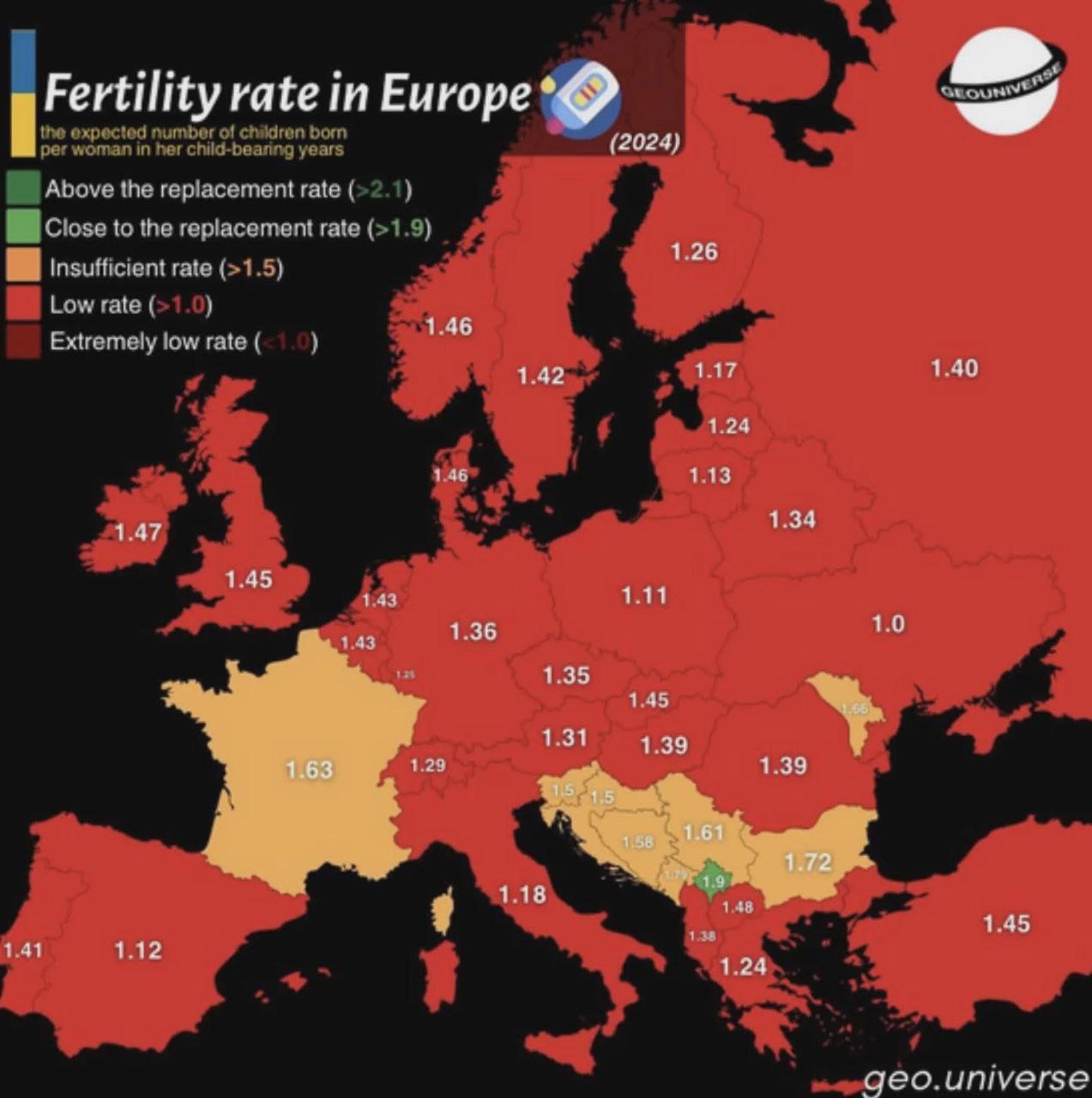

Mapa que ilustra la debacle demográfica europea a escala continental.

Este debilitamiento de la vitalidad colectiva de un pueblo, su envejecimiento y posterior desaparición, entraña problemas que van más allá de los puramente materiales, y es que supone la desaparición de la memoria de un conglomerado de pueblos, de sus tradiciones y particularidades ante la incapacidad de transmitir una herencia cultural y biológica. Y es que la sexualidad en su sentido tradicional más profundo es inseparable de la continuidad de los pueblos. No es solo placer, sino que subyace un deber cósmico, un vínculo con la tierra, con los antepasados, una responsabilidad de pertenencia, de raigambre. Y la destrucción de estos lazos en cada uno de nosotros, con la incapacidad de proyectar su sexualidad hacia la perpetuación del propio legado, tiene como consecuencia una forma exacerbada de nihilismo que implica, necesariamente, la destrucción de todo vínculo comunitario y trascendente. Más allá del placer inmediato, de la masturbación compulsiva o de la sexualidad vivida como mero pasatiempo, la estirpe y la propia genealogía reclaman un lugar, una continuidad, que nos abre a una dimensión cósmica y sagrada de lo sexual.

La pornografía globalizada, las «marchas del orgullo» convertidas en espectáculos planetarios, el adoctrinamiento masivo y mediático en ideologías de género, todo ello forma parte de ese proceso de uniformización nihilista. La sexualidad desnaturalizada, banalizada y convertida en punta de lanza del desarraigo y el vaciamiento generalizado, una retórica estéril que reproduce los mismos patrones en París, Nueva York o Tokio. La misma lógica que destruye la soberanía de los pueblos hace lo propio con la soberanía de los sexos, para convertir el eros en mercancía pornográfica, eliminando en ambos casos la energía vital e imponiendo el simulacro permanente.